Menggugat Eksistensi Peran Santri; Suatu Kilas Balik dan Kontemplasi

Oleh : Sugeng Riyadi Syamsudien, SE, M.S.I

Iftitah

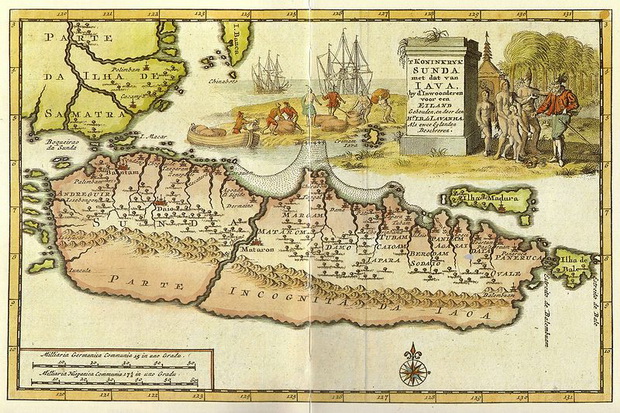

Dalam sejarah revolusi fisik Indonesia, kisah yang paling heroik mengenai peran santri adalah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Dalam pertempuran sengit jarak dekat tersebut, tercatat ribuan nyawa santri melayang dan tercatat sebagai syuhada’. Dalam tragedi yang pula menewaskan Jendaral Mallaby (Panglima Militier Belanda) ketika itu, saat ini peristiwa patriotik itu lebih dikenal sebagai Hari Pahlawan. Catatan pentingnya adalah bahwa berbagai lasykar (milisi) yang menyerbu markas NATO di Surabaya pada saat itu merupakan santri-santri dari segenap pesantren di Jawa yang mengangkat senjata sebagai tindak lanjut atas fatwa Jihad dari Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari al-maghfurllah.

Perbincangan yang mengangkat tema santri dan habitatnya seolah tidak pernah sepi. Ini ditunjukan dengan meningkatnya riset-riset dan sejumlah karya yang menyoal eksistensi santri secara khusus dan pesantren pada umumnya. Makalah ini dimaksudkan guna melihat sisi lain dari dunia santri itu sendiri. Sebagai sebuah refleksi, maka tulisan yang ada di tangan pembaca ini akan mencoba mengurai eksistensi santri sebagai bagian dari anak zaman yang dituntut.

Peran santri adalah tema yang luas dan mendalam. Namun dari term inilah penulis dengan senantiasa memohon hidayah dan inayah dari Allah SWT akan mencoba menarik sejumlah fokus penting dan fundamental dari keberadaan santri di alam empirik dan jagad kontekstualitasnya di alam dunia ini.

Penulis berkeyakinan, meskipun sejarah telah mengabadikan potret dan peran penting santri dengan baik namun tanpa adanya perumusan yang tepat dan bersifat testemoni dari habitat santri itu sendiri maka apapun dialektika yang dihelat akan mentah dan bersifat utopis.

Jujur dan kejelian membaca jati diri, itu adalah kunci ilmiah yang coba penulis tawarkan kepada pembaca. Karena hanya dengan inilah buah fikiran dan kenyataan yang sedang berlangsung dapat dengan jernih akan terbahas dan tersimpulkan sebagai amal nyata kaum santri ke depannya. Dus, selamat membaca, menkritisi dan berkontribusi!!!.

Santri; Dalam Pergemulan Defenitif

Istilah santri sendiri telah ada dan dikenal sebelum ajaran Islam berpijar di jazirah-jazirah Nusantara, pulau Jawa khususnya. Santri berasal dari kata cantrik, suatu sebutan bagi para murid-murid yang belajar pada padepokan-padepokan Hindu-Budha. Setelah Islam masuk kata cantrik ini pun tetap digunakan sebagai sebutan bagi para pemuda yang berguru pada seorang Kyai (ki=orang tua; aji=yang memiliki keutamaan ilmu). Dan setelah melewati abad-abad yang panjang, dunia kemudian lebih akrab menyebut cantrik ini sebagai santri. Sedangkan asrama padepokannya pun disebut sebagai pesantren (pe-santri-an).

Demikian pengertian santri dalam pendekatan historis etimologis. Namun demikian, penulis memiliki pengertian khusus guna memaknai term santri ini dan dengan pendekatan yang berbeda tentunya. Defenitif yang penulis temukan adalah bahwa peranan santri sebenarnya telah terkandung di dalam struktur pelafalan kata santri itu sendiri, dalam hal ini adalah (sin, nun, ta, ra):

Huruf sin, yaitu saliku ‘ala thariq al-ilmi (pengembara di jalan ilmiah).

Huruf nun, yaitu na’ib ‘an al-syuyukh(pengganti para guru).

Huruf ta, yaitu tarku al-ma’asyi(menjauhi segala bentuk kemaksiatan).

Huruf ra, yaitu raghib ‘an al-taqwa(gandrung akan nilai-nilai kebenaran).

Dari terminologi di atas, maka menjadi jelaslah profil sekaligus karakteristik dari performa seorang santri. Sehingga dengan demikian adalah ironi apabila adanya kenyataan dari kalangan santri yang masih merasa belum menemukan indetitas kesantriannya, dan secara paradoks melekatkan indetitas antagonis lainnya pada dirinya. Indetitas antagonis yang dimaksud seperti menisbatkan diri sebagai bagian dari generasi punk, rastamania, preman maupun pencitraan negatif lainnya.

Padahal, selayaknya sosok santri menjadi cerminan generasi muda yang ideal dan dapat dijadikan uswah bagi lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Misi inilah yang kemudian menjadi prinsip-prinsip pendidikan di pondok pesantren. Dalam hal ini adalah keikhlasan, kesederhanaan, kedamaian, persaudaraan, kebijaksanaan, kebebasan yang bertanggungjawab, kemandirian, kebersamaan dan harmoni .

Terlalu utopiskah standar santri di atas?. Strerotip lainnya terhadap sosok santri pun ternyata lebih beragam. Tinju yang kerap dilayangkan ke wajah santri adalah stigma akan sikap taklid buta dalam menelan dogma agama dengan pendekatan kognitif, pola hidup yang kumuh dan miskinnya semangat juang . Kalangan pesantren (Ponpes Darussalam misalnya) dalam hal ini dengan tegas menangkis anggapan yang jelas-jelas pekat akan aroma apriori subyektif tersebut.

Stagnasi (Kejumudan) Santri; Biang Quo Vadis Pesantren

Dengan akar sejarah santri dan sejumlah kiprahnya, lalu mengapa saat ini justru kenyataan emprik menunjukan ‘mati’nya peran nyata santri?. Sebagai bagian dari kalangan kader-kader mubaligh, kini tampak terlihat adanya gejala disfungsi santri.

Pertama, tumpulnya mata pena santri. Hal ini ditunjukan dengan minimnya karya-karya tulis santri yang seolah-oleh semakin menegaskan telah sekaratnya daya kreatifitas kaum santri. Maksud mata pena disini adalah karya-karya santri baik dalam bidang kepenulisan, musik, dan lain-lainnya.

Kedua, mengemukanya degradasi moralitas santri. Hal ini ditunjukan dengan semakin kaburnya reputasi santri di mata masyarkat. Kecenderungan ini dipicu oleh berkembangnya event-event dan fasilitas teknologi yang seharusnya dimanfaatkan di atas jalan dakwah justru di tangan santri terbukti sebaliknya. Sebagian justru kemudian dengan serius memanfaatkan teknologi yang ada guna mensiasati batasan-batasan (baca: peraturan dan konvensi pesantren) yang ada untuk asyik masyuk pada aktivitas profan yang cenderung melalaikan. Masyarakat kini bahkan banyak yang menganggap bahwa pesantren tidak lebih dari ‘penjara’ bagi anak-anak nakal dalam keluarga mereka agar dididik dan menjadi jera.

Ketiga, krisis indetitas. Fenomena umum yang menjadikan mandulnya peran santri di dalam pencerahan umat adalah pudarnya orientasi santri pada status ke-santri-annya. Sebagai suatu akibat, hal ini merupakan tanggungjawab pesantren guna menyusun tata dirasah yang tepat untuk diajarkan kepada santri. Ini adalah yang terpenting. Sebab alangkah ironisnya apabila setelah sekian tahun dididik dalam lingkungan pesantren, namun sekembalinya ke masyarakat justru sirna perannya.

Sikap apatis dan skeptis santri terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pesantren sebagai upaya pengembangan pengetahuan dan keterampilan jelas merupakan sikap yang tidak dapat ditolerir adanya. Tugas santri sebagai mana terkandung dalam terminologi santri di atas jelas merupakan parameter bagi status santri itu sendiri.

Kesimpulannya adalah bahwa satu-satunya tujuan santri datang ke pesantren adalah guna menuntut ilmu (baca: ngaji) dan satu-satunya misi santri setelah keluar pesantren adalah dakwah. Implikasinya adalah bahwa sosok santri dalam perjalanannya nyantri harus dapat semaksimal mungkin meng’hidupi’ pesantren dengan cara belajar (ngaji) dan mengabdi. Jadi bukan sebaliknya, malah memanfaatkan pesantren dan fasilitasnya guna melayani keinginan hawa nafsunya.

Santri Hakiki (Santri Sejati); Suatu Wajah Kerinduan

Pesantren adalah benteng terakhir institusi penegak moralitas di alam dunia ini. Santri sebagai warganya jelas merupa generasi-generasi yang sangat diharapkan dapat menjadi penjaga agama dan negara ini. Harapan sederhana ini sebenarnya sangat wajar.

Dalam masa penggemblengannya maka selayaknya santri dapat konsisten untuk dapat aktif mengaji dan mengabdi pada pesantrennya. Sikap apatis santri bukan saja akan merugikan diri sendiri, namun juga merupakan refleksi pembangkangannya terhadap bimbingan Kyai sebagai guru, dan sekaligus merupakan penghianatan pada amanah orang tua yang menitipkan pada pesantren.

Alhasil, santri adalah generasi yang telah dirindukan oleh masyarakatnya. Padanya telah dipercayakan tongkat estafet penjuangan Islam. Padanya pula oleh pesantren telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya guna mengembangkan diri dan talentanya. Santri adalah satu-satunya generasi yang luar biasa. Dan predikat itu pada detik ini tengah kita sandang, bukan?

Referensi:

Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Dinamika Pondok Pesantren di Indonesia, (Jakarta; Depag, 2003).

Alfian, Islamic Modernism in Indonesia Politics: the Muhammadiyyah Movement During the Dutch Colonial Period 1900-1942, (Disertasi tidak diterbitkan, Wisconsin, 1962).

Iftitah

Dalam sejarah revolusi fisik Indonesia, kisah yang paling heroik mengenai peran santri adalah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Dalam pertempuran sengit jarak dekat tersebut, tercatat ribuan nyawa santri melayang dan tercatat sebagai syuhada’. Dalam tragedi yang pula menewaskan Jendaral Mallaby (Panglima Militier Belanda) ketika itu, saat ini peristiwa patriotik itu lebih dikenal sebagai Hari Pahlawan. Catatan pentingnya adalah bahwa berbagai lasykar (milisi) yang menyerbu markas NATO di Surabaya pada saat itu merupakan santri-santri dari segenap pesantren di Jawa yang mengangkat senjata sebagai tindak lanjut atas fatwa Jihad dari Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari al-maghfurllah.

Perbincangan yang mengangkat tema santri dan habitatnya seolah tidak pernah sepi. Ini ditunjukan dengan meningkatnya riset-riset dan sejumlah karya yang menyoal eksistensi santri secara khusus dan pesantren pada umumnya. Makalah ini dimaksudkan guna melihat sisi lain dari dunia santri itu sendiri. Sebagai sebuah refleksi, maka tulisan yang ada di tangan pembaca ini akan mencoba mengurai eksistensi santri sebagai bagian dari anak zaman yang dituntut.

Peran santri adalah tema yang luas dan mendalam. Namun dari term inilah penulis dengan senantiasa memohon hidayah dan inayah dari Allah SWT akan mencoba menarik sejumlah fokus penting dan fundamental dari keberadaan santri di alam empirik dan jagad kontekstualitasnya di alam dunia ini.

Penulis berkeyakinan, meskipun sejarah telah mengabadikan potret dan peran penting santri dengan baik namun tanpa adanya perumusan yang tepat dan bersifat testemoni dari habitat santri itu sendiri maka apapun dialektika yang dihelat akan mentah dan bersifat utopis.

Jujur dan kejelian membaca jati diri, itu adalah kunci ilmiah yang coba penulis tawarkan kepada pembaca. Karena hanya dengan inilah buah fikiran dan kenyataan yang sedang berlangsung dapat dengan jernih akan terbahas dan tersimpulkan sebagai amal nyata kaum santri ke depannya. Dus, selamat membaca, menkritisi dan berkontribusi!!!.

Santri; Dalam Pergemulan Defenitif

Istilah santri sendiri telah ada dan dikenal sebelum ajaran Islam berpijar di jazirah-jazirah Nusantara, pulau Jawa khususnya. Santri berasal dari kata cantrik, suatu sebutan bagi para murid-murid yang belajar pada padepokan-padepokan Hindu-Budha. Setelah Islam masuk kata cantrik ini pun tetap digunakan sebagai sebutan bagi para pemuda yang berguru pada seorang Kyai (ki=orang tua; aji=yang memiliki keutamaan ilmu). Dan setelah melewati abad-abad yang panjang, dunia kemudian lebih akrab menyebut cantrik ini sebagai santri. Sedangkan asrama padepokannya pun disebut sebagai pesantren (pe-santri-an).

Demikian pengertian santri dalam pendekatan historis etimologis. Namun demikian, penulis memiliki pengertian khusus guna memaknai term santri ini dan dengan pendekatan yang berbeda tentunya. Defenitif yang penulis temukan adalah bahwa peranan santri sebenarnya telah terkandung di dalam struktur pelafalan kata santri itu sendiri, dalam hal ini adalah (sin, nun, ta, ra):

Huruf sin, yaitu saliku ‘ala thariq al-ilmi (pengembara di jalan ilmiah).

Huruf nun, yaitu na’ib ‘an al-syuyukh(pengganti para guru).

Huruf ta, yaitu tarku al-ma’asyi(menjauhi segala bentuk kemaksiatan).

Huruf ra, yaitu raghib ‘an al-taqwa(gandrung akan nilai-nilai kebenaran).

Dari terminologi di atas, maka menjadi jelaslah profil sekaligus karakteristik dari performa seorang santri. Sehingga dengan demikian adalah ironi apabila adanya kenyataan dari kalangan santri yang masih merasa belum menemukan indetitas kesantriannya, dan secara paradoks melekatkan indetitas antagonis lainnya pada dirinya. Indetitas antagonis yang dimaksud seperti menisbatkan diri sebagai bagian dari generasi punk, rastamania, preman maupun pencitraan negatif lainnya.

Padahal, selayaknya sosok santri menjadi cerminan generasi muda yang ideal dan dapat dijadikan uswah bagi lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Misi inilah yang kemudian menjadi prinsip-prinsip pendidikan di pondok pesantren. Dalam hal ini adalah keikhlasan, kesederhanaan, kedamaian, persaudaraan, kebijaksanaan, kebebasan yang bertanggungjawab, kemandirian, kebersamaan dan harmoni .

Terlalu utopiskah standar santri di atas?. Strerotip lainnya terhadap sosok santri pun ternyata lebih beragam. Tinju yang kerap dilayangkan ke wajah santri adalah stigma akan sikap taklid buta dalam menelan dogma agama dengan pendekatan kognitif, pola hidup yang kumuh dan miskinnya semangat juang . Kalangan pesantren (Ponpes Darussalam misalnya) dalam hal ini dengan tegas menangkis anggapan yang jelas-jelas pekat akan aroma apriori subyektif tersebut.

Stagnasi (Kejumudan) Santri; Biang Quo Vadis Pesantren

Dengan akar sejarah santri dan sejumlah kiprahnya, lalu mengapa saat ini justru kenyataan emprik menunjukan ‘mati’nya peran nyata santri?. Sebagai bagian dari kalangan kader-kader mubaligh, kini tampak terlihat adanya gejala disfungsi santri.

Pertama, tumpulnya mata pena santri. Hal ini ditunjukan dengan minimnya karya-karya tulis santri yang seolah-oleh semakin menegaskan telah sekaratnya daya kreatifitas kaum santri. Maksud mata pena disini adalah karya-karya santri baik dalam bidang kepenulisan, musik, dan lain-lainnya.

Kedua, mengemukanya degradasi moralitas santri. Hal ini ditunjukan dengan semakin kaburnya reputasi santri di mata masyarkat. Kecenderungan ini dipicu oleh berkembangnya event-event dan fasilitas teknologi yang seharusnya dimanfaatkan di atas jalan dakwah justru di tangan santri terbukti sebaliknya. Sebagian justru kemudian dengan serius memanfaatkan teknologi yang ada guna mensiasati batasan-batasan (baca: peraturan dan konvensi pesantren) yang ada untuk asyik masyuk pada aktivitas profan yang cenderung melalaikan. Masyarakat kini bahkan banyak yang menganggap bahwa pesantren tidak lebih dari ‘penjara’ bagi anak-anak nakal dalam keluarga mereka agar dididik dan menjadi jera.

Ketiga, krisis indetitas. Fenomena umum yang menjadikan mandulnya peran santri di dalam pencerahan umat adalah pudarnya orientasi santri pada status ke-santri-annya. Sebagai suatu akibat, hal ini merupakan tanggungjawab pesantren guna menyusun tata dirasah yang tepat untuk diajarkan kepada santri. Ini adalah yang terpenting. Sebab alangkah ironisnya apabila setelah sekian tahun dididik dalam lingkungan pesantren, namun sekembalinya ke masyarakat justru sirna perannya.

Sikap apatis dan skeptis santri terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pesantren sebagai upaya pengembangan pengetahuan dan keterampilan jelas merupakan sikap yang tidak dapat ditolerir adanya. Tugas santri sebagai mana terkandung dalam terminologi santri di atas jelas merupakan parameter bagi status santri itu sendiri.

Kesimpulannya adalah bahwa satu-satunya tujuan santri datang ke pesantren adalah guna menuntut ilmu (baca: ngaji) dan satu-satunya misi santri setelah keluar pesantren adalah dakwah. Implikasinya adalah bahwa sosok santri dalam perjalanannya nyantri harus dapat semaksimal mungkin meng’hidupi’ pesantren dengan cara belajar (ngaji) dan mengabdi. Jadi bukan sebaliknya, malah memanfaatkan pesantren dan fasilitasnya guna melayani keinginan hawa nafsunya.

Santri Hakiki (Santri Sejati); Suatu Wajah Kerinduan

Pesantren adalah benteng terakhir institusi penegak moralitas di alam dunia ini. Santri sebagai warganya jelas merupa generasi-generasi yang sangat diharapkan dapat menjadi penjaga agama dan negara ini. Harapan sederhana ini sebenarnya sangat wajar.

Dalam masa penggemblengannya maka selayaknya santri dapat konsisten untuk dapat aktif mengaji dan mengabdi pada pesantrennya. Sikap apatis santri bukan saja akan merugikan diri sendiri, namun juga merupakan refleksi pembangkangannya terhadap bimbingan Kyai sebagai guru, dan sekaligus merupakan penghianatan pada amanah orang tua yang menitipkan pada pesantren.

Alhasil, santri adalah generasi yang telah dirindukan oleh masyarakatnya. Padanya telah dipercayakan tongkat estafet penjuangan Islam. Padanya pula oleh pesantren telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya guna mengembangkan diri dan talentanya. Santri adalah satu-satunya generasi yang luar biasa. Dan predikat itu pada detik ini tengah kita sandang, bukan?

Referensi:

Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Dinamika Pondok Pesantren di Indonesia, (Jakarta; Depag, 2003).

Alfian, Islamic Modernism in Indonesia Politics: the Muhammadiyyah Movement During the Dutch Colonial Period 1900-1942, (Disertasi tidak diterbitkan, Wisconsin, 1962).